LA SOLIDARITE EUROPEENNE, UNE REALITE ?

Au lendemain de la seconde guerre mondiale Romain Rolland invitait à une solidarité européenne. Il écrit alors que : « L’unité de l’Europe n’est pas seulement une nécessité politique. C’est une exigence morale, une fraternité d’âmes qui seules peuvent conjurer la barbarie. L’Union européenne est née d’un idéal de solidarité. Sept décennies se sont écoulées depuis les débuts de la construction européenne. Il faut pourtant reconnaitre aujourd’hui que ce principe de solidarité est de moins en moins partagé par les opinions publiques ? Le rejet du projet d’une Constitution européenne lors du referendum de 2005 témoigne de l’ancienneté de ce désamour. Le Brexit l’a confirmé.

Il faut alors mieux réfléchir aux ressorts généraux de la solidarité. Pourquoi l’idée, pourtant séduisante, d’une solidarité européenne, a-t-elle tant de mal s’imposer ?

On pourrait prendre, comme point de départ de l’analyse, le postulat selon lequel la solidarité, pour devenir effective et désirée, doit réunir trois dimensions : la solidarité de fait par l’interdépendance, la solidarité d’action par l’entraide et la solidarité de cœur par une forme de fraternité..

UNE SOLIDARITE EUROPEENNE DE FAIT PAR L’INTERDEPENDANCE ?

La première condition, la solidarité de fait par l’interdépendance, est complètement présente. La construction européenne elle-même a été l’un des moteurs mondiaux les plus puissants de l’accélération des échanges commerciaux et financiers. Elle a complétement conditionné le développement du grand marché intérieur européen. Les économies nationales sont désormais mariées pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, par la complémentarité qui a remplacé les rivalités. Pour le pire parce que économies nationales européennes s’entrainement les unes les autres dans la faiblesse de leur croissance et le poids de leur endettement.

A mesure que l’Europe s’est intégrée, l’interdépendance s’est accrue et avec elle la nécessité d’une affirmation des solidarités. Cette logique était contenue en essence dans la célèbre déclaration Schuman de 1950. Elle est considérée à juste titre comme l’acte de naissance de l’intégration européenne. L‘Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait ».

DES SOLIDARITES VARIEES SELON LES DOMAINES

Il apparait que le degré de solidarité européenne s’est imposé de lui-même selon les domaines en fonction du degré d’interdépendance qui y règne. Interdépendance nécessairement totale pour la monnaie et pour les taux d’intérêt, solidarité totale par l’Euro et la BCE. Interdépendance nécessairement forte pour l’agriculture et la pêche, interventionnisme européen fort dans ces secteurs. Interdépendance nécessairement relative pour l’énergie, solidarité variable et relative en ce domaine. En contraste, interdépendance nécessairement faible dans l’édition, le spectacle vivant, le sport, solidarité faible dans ces domaines.

En bref les interdépendances de fait ont conduit à des solidarités effectives, s’exerçant d’ailleurs selon un principe de subsidiarité, c’est à dire où l’intensité de l’action solidaire est proportionnée à l’intensité du besoin auquel elle répond.

Ainsi la première condition des solidarités, l’interdépendance, est bien remplie et s’est déjà traduite par des prises en charge institutionnelles. Reste évidemment à savoir si les pouvoirs qui les administrent sont suffisamment efficaces pour obtenir une légitimité auprès des populations.

UNE SOLIDARITE D’ENTRAIDE ?

Chefs d’etat européens Londres mars 2025

La seconde condition de solidarité, la solidarité d’entraide est, elle aussi, clairement présente mais reste ambiguë dans son essence.

Pour mesurer les formes d’entraide dans la communauté européenne, on pourrait utiliser la métaphore d’un escalier de six marches.

La première marche, qui préfigure l’entraide et la prépare, est celle de la consultation. Il est clair qu’elle est permanente entre pays européens. La communauté européenne a déjà franchi cette marche depuis longtemps.

La seconde marche est la coordination. Elle est récurrente à l’intérieur de l’Union européenne. Elle concerne par exemple les normes techniques, les transports, les télécommunications.

La troisième marche est la coopération et le partage. Il s’agit déjà d’une forme directe d’entraide où chacun, en conservant son autonomie, apporte son effort dans une œuvre collective. L’enseignement supérieur et ses programmes Erasmus ou la réussite d’Ariane Espace en sont de très bons exemples.

La construction européenne ne s’est pas contentée de ces trois premières marches.

UNE SOLIDARITE EUROPEENNE JUSQU’A LA SUPRANATIONALITE ?

Sa quatrième marche a été celle de l’adoption de politiques communes et d’harmonisations qui se sont imposées dans de nombreux domaines à l’instar de la PAC- la politique commune agricole-, de la politique de la concurrence et des règles du commerce intérieur et extérieur.

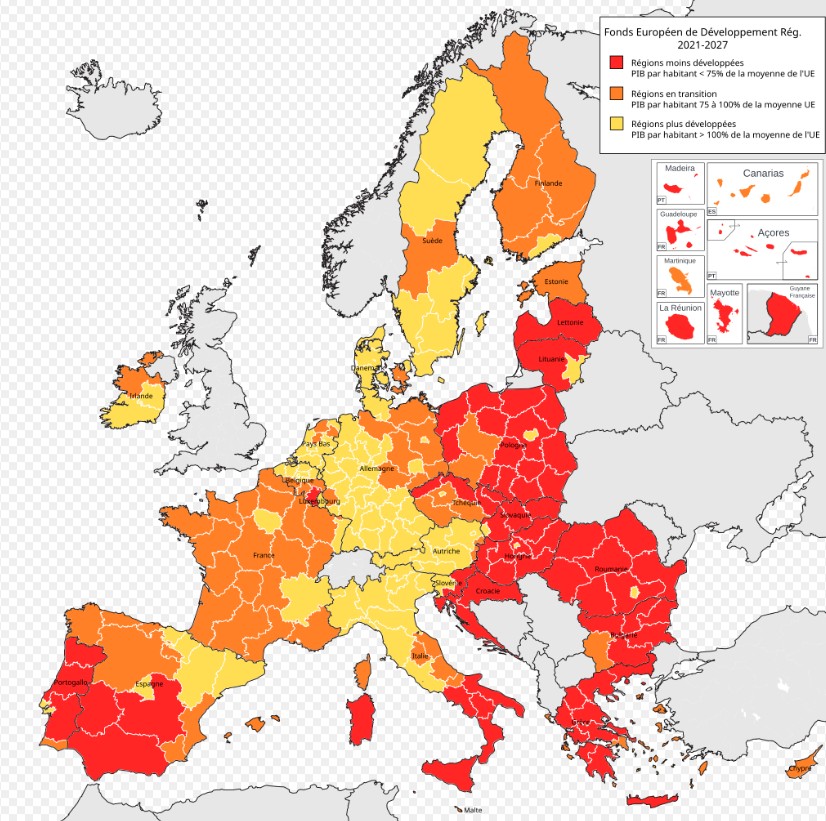

La construction européenne a accédé la cinquième marche avec ses vastes politiques d’aides. Le budget européen prélève environ 5% des budgets des états nationaux. Il est pour un tiers voué à financer une politique de cohésion. Il s’agit de soutenir les régions les plus en difficulté de l’Europe, qu’elles soient sujettes aux friches industrielles, au déclin rural ou au bas niveau de vie. Le grand fond de l’Union, le FEDER, a soutenu de très nombreux projets de développement local, avec une attention particulière donnée a l’Outremer.

La sixième et dernière marche est celle de la supranationalité. Elle constitue l’aboutissement logique ce cette ascension. Ainsi chaque étape renforce les solidarités objectives et amène le besoin de passer à la marche supérieure. Que l’on en s’y trompe pas, l’Union Européenne s’est déjà en partie installée sur cette marche la plus élevée. L’adoption d’une monnaie commune s’est accompagnée de la naissance d’une banque centrale européenne. Celle-ci mène la politique monétaire pour l’Union. Le droit européen prime désormais, avec quelques limites, sur les droits nationaux. Il s’agit bien de supranationalité.

UNE SOLIDARITE ABSTRAITE ?

Pourtant, au sein de l’Union européenne, ces formes d’entraides ne sont pas perçues en tant que telles par les opinions publiques. La réticence se situe dans le franchissement de ce que nous avons nommé ici la troisième marche : la coopération. Au-delà de cette marche ce sont des formes dirigistes qui prennent le relais. Elles s’imposent, utilement certes, mais en réduisant la liberté et l’autonomie des participants et en suscitant une forme d’indifférence.

Proudhon dans, De la Justice dans la Révolution et dans l’Église considérait que : « L’ordre social doit résulter de la combinaison spontanée des forces individuelles, non de la direction d’un pouvoir supérieur.» Pour ce maitre à penser de la solidarité, celle-ci ne peut exister que dans le libre choix entre ceux qui souhaitent s’entraider. Elle doit s’établir en dehors de toute organisation étatique qui se substituerait à eux et leur imposerait des règles contraignantes. Tocqueville dans De la démocratie en Amérique s’inquiétait déjà du désengagement que suscite auprès des citoyens une forme étatique qui choisit à leur place : « l’Etat …. étend ses bras sur la société tout entière ; il en couvre la surface d’un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes. Sa tutelle……. sur les citoyens éteint ainsi peu à peu leur esprit «

En bref dépossédé de son consentement direct, l’européen ne ressent plus l’action de l’Union européenne comme une forme d’entraide, pas plus qu’il ne ressent d’ailleurs celle-ci dans l’Etat providence de sa propre nation.

L’Union européenne reste ainsi avant tout une construction étatique. Elle est une superstructure qui lie des gouvernements nationaux, plus que les peuples. Elle est une forme utile d’entraide et de partage, mais trop froide, trop distante, trop abstraite, trop libéralo-technocratique, trop sujette aux pressions des lobbies, pour susciter une adhésion véritable.

UN SENTIMENT DE SOLIDARITE ENTRE EUROPEENS ?

les aides régionales européennes

Alors il faut bien reconnaitre que la troisième condition clef de la solidarité, à savoir le sentiment de solidarité, reste assez ténue. L’idée nationale continue à prévaloir. En outre elle prévaut souvent par une défiance à l’encontre de ce qui est hors des frontières, voir par un rejet de l’immigration. Il y a là un curieux retour de bâton après l’internationalisme et la mondialisation de la fin du siècle précédent.

Durkheim a écrit « La solidarité naît de la ressemblance ». Dans La division du travail social, il montre que le sentiment de solidarité est facilité par le sentiment d’appartenance et par le sentiment d’identité.

Il est clair que l’identité européenne existe bien. Comme l’a affirmé Edgar Morin dans Penser l’Europe « L’Europe est le produit d’une histoire où se sont entrecroisés la pensée grecque, le droit romain, la foi chrétienne, le rationalisme des Lumières, et les héritages féodaux et humanistes. » Le préambule du projet Constitutionnel avorté en 2004 l’indiquait . « l’Europe … a développé les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la démocratie, l’égalité, la liberté et l’Etat de droit». Cette identité définit objectivement comme une aire géographique et culturelle très spécifique. Pourtant elle n’est pas, on le voit bien, synonyme d’un fort sentiment d’identité européenne qu’éprouveraient ses habitants.

UNE IDENTITE EUROPEENNE DIFFICILE A AFFIRMER

Les identités nationales restent plus vives, ancrées dans de longs siècles d’histoire et dans l’héritage toujours effectif des Etats-nations. Par ailleurs les nationalismes sont aujourd’hui manifestement de retour. Ils captent un besoin d’appartenance et d’identité que l’idée européenne ne parvient pas à cristalliser.

Les européens se dévisagent les uns les autres avec un regard désormais habitué à mieux voir la différence que la similitude, la particularité que l’unité. Pour chacun les autres peuples européens sont plus des voisins que des cousins. Enfin nous contemplons d’autant plus l’Europe depuis son intérieur, que nous avons impression d’occuper le centre de gravité du monde.

L’Europe se veut universaliste dans son rapport au reste du monde. L’Europe ne tient pas à affirmer haut et fort son identité. Elle a nourri tant de guerres, elle a colonisé si brutalement le monde… Elle se sent désormais trop coupable pour oser tout orgueil identitaire. Cioran qui allait toujours vers le paroxysme du pessimisme n’écrivait- il pas dans « De l’inconvénient d’être né : « l’Europe se répand comme une décomposition : elle exporte sa lassitude, son besoin de ne plus être’’.

UNE MEMOIRE COURTE

Les européens au terme de deux guerres mondiales apocalyptiques -issues des luttes entre les nations européennes -ont voulu, avec construction européenne, l’avènement d’une ère de paix, de solidarités et de démocratie.

Dans une grande mesure ils ont obtenu gain de cause. Mais ce passé-là est désormais trop lointain pour servir de moteur à un sentiment de solidarité. Notre temps actuel est devenu un temps court. Comme l’indiquait le philosophe Virilio, nous sommes tous embarqués dans un train à grande vitesse. Son extrême rapidité fait que l’on ne voit plus devant ni derrière où tout se brouille, et que l’on ne peut discerner que ce qui existe à la perpendiculaire de notre regard. Malgré les manuels d’histoire, malgré les commémorations et les discours, les raisons historiques du besoin d’une Europe solidaires ne sont plus dans les esprits.

En bref la construction européenne, probablement parce qu’elle s’est faite technocratiquement, n’a pas réussi à créer un sentiment d’identité européenne chez ses habitants.

UN RENOUVEAU ATTENDU

Rien n’est tout à fait joué à cet égard. La la recomposition géopolitique en cours isole de plus en plus l’Europe. Face à la montée de la puissance chinoise, à la résurgence de la Russie comme puissance autonome et inquiétante, à l’hostilité latente du monde arabo-musulman, et à l’éloignement de leur grand protecteur du xx siècle, les Etats- Unis, les européens pourraient bien finir par mieux se rassembler. Mais est ce vraiment cette solidarité défensive et inquiète que l’on souhaite ? Avons-nous besoin de nouveaux ennemis pour être solidaires ? Ne faut- il pas plutôt espérer que les nouvelles générations, si enclines à la solidarité humanitaire, à la solidarité en faveur des générations futures, à la solidarité a l’égard de la nature, soient capables de réactiver le vieil idéal d’une solidarité européenne et d’obtenir formes d’organisation européenne plus aptes à porter cette espérance ?

résumé Instagram

résumé Instagram

L’Union européenne est née d’un idéal de solidarité, mais celui-ci semble aujourd’hui oublié, voir rejeté. Comprendre ce désamour suppose de distinguer trois dimensions de la solidarité : de fait, d’entraide et de cœur.

La solidarité de fait est omniprésente. Les économies européennes interagissent puissamment. Plus l’interdépendance est forte plus la solidarité est assumée. Ainsi sont nés le marché commun et l’Euro. La déclaration Schuman de 1950 indiquait bien : « l’Europe se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait »

La solidarité d’entraide, se manifeste à travers des aides régionales pour près de 60 milliards d’Euros par an. Pourtant, cette entraide paraît technocratique et lointaine. L’Union, est une superstructure d’États plus qu’une communauté de peuples. Pour Proudhon : « l’ordre social doit résulter de la combinaison spontanée des forces individuelles, non de la direction d’un pouvoir supérieur » C’ est un peu la limite de l’entraide européenne qui suscite l’indifférence de l’opinion publique ou la défiance quant son efficacité.

Enfin, la solidarité de cœur demeure faible. L’identité européenne, pourtant riche d’une histoire commune et de valeurs universelles, peine à susciter un sentiment d’appartenance. Les nations, l’emportent encore, tandis que les souverainismes renaissants récupèrent une crise identitaire que l’idée européenne ne peut cristalliser. Les raisons historiques du besoin d’une Europe solidaire ne sont plus dans les esprits. Il est loin le temps ou Romain Rolland écrivait : « L’unité de l’Europe est une exigence morale et une fraternité d’âmes qui seules peuvent conjurer la barbarie. »

Rien n’est définitif car la recomposition géopolitique en cours isole de plus en plus l’Europe, de telle sorte que les Européens pourraient bien être amenés à mieux se rassembler. Mais est ce vraiment cette solidarité défensive et inquiète que l’on souhaite ?